人們總說,孩子是打開生活的一扇窗。

今年秋天當我們母子一起加入人僅四萬人的小城市亞爾文帕童軍團(Järvenpään Scout)專門為學前幼兒和家長舉辦的「家庭童軍團」後,這樣的體驗繼續不斷地打開。

繼上次跟大家分享的、得到許多讀者在臉書留言好評的「在城市中心尋寶」之後,我們又有了一個芬蘭生活新體驗:第一次,母子一起去超市街頭「義賣」,賣芬蘭童軍的耶誕月曆!

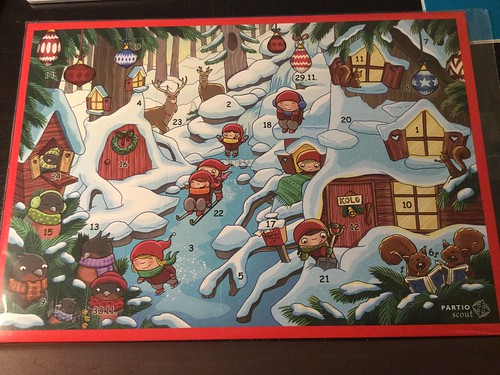

所謂的童軍團耶誕月曆,或更正確的說是「將臨月曆」(Advent Calendar),指的是在耶誕節前的四周開始使用的月曆,每天都可以打開一格,藉此等待盼望著耶誕的來臨。每年此時,芬蘭市面上都會有很多式各樣的耶誕月曆,為人們準備一份「期待耶誕」的心情。

芬蘭童軍團總在每年十一月時賣傳統的耶誕月曆,所有收入都歸童軍團運用,換句話說,也就是為童軍孩子營隊募經費。這兩個月從其它童軍團員的無私付出之餘,我們母子受益良多,當然也樂意盡義務幫忙,為孩子們多籌一些資源!

這是我第一次上街對不認識路人賣東西,感覺很刺激好玩,還沒去之前我居然已經開始期待了! 東西通通擺出來: 月曆、傳單、零錢盒、膠帶,小城童軍團的圍巾、小朋友自己用樹葉印的圍巾。

原來,這是一場「勇氣」的練習

到了超市,佈置好攤位,我往前一站,開始手舉著月曆對路人們說「童軍團耶誕月曆喔」,邊「叫賣」邊觀察路人的表情,同時提醒自己,無論對方的反應是什麼,都要繼續樂觀地面帶微笑。

有的人禮貌性的搖搖頭說不,有的人假裝沒聽見沒看見,有的人一直滑手機,有的人會好奇問一下價錢,有的人說哎呀我很想支持,但我已經買了啊! (因為到處都有童軍團在賣,不是只有我們),有人搖頭說我不是童軍團的,有人則熱情回應「我每年都一定要買童軍團的耶誕月曆,今年也不例外!」還有人直言說: 「我很想買,但我只想跟小朋友買!」 可惜當時阿雷還躲在後面不肯出來配合,我還來不及說這裡也有一個小小朋友啊,客人就快速飄走了。

這樣的場合,對媽媽來說是勇氣的練習,對阿雷來說當然也是。

一開始他一開始躲在一邊,無論怎麼哄都不肯出來幫忙賣,直到我告訴他:「真的有人只想跟小朋友買呢,你可以來幫媽媽嗎?其實你只要站在媽媽旁邊就好了喔!」

原本躲在一邊「害羞」的他,一聽到媽媽需要幫忙,馬上勇敢站出來,站在我身邊陪著我。

這讓我想到一本很棒的繪本「魔奇魔奇樹」,裡頭的主角小孩豆太,原本很膽小,半夜上廁所都需要爺爺陪,卻在爺爺生病的夜晚,為了救爺爺,突然就有勇氣在暗夜自己衝出門去找醫生。 孩子都是這樣的吧,為了他們在乎的人會有勇氣,看到阿雷為了媽媽願意勇敢站出來賣東西,媽媽也覺得很感動呢!

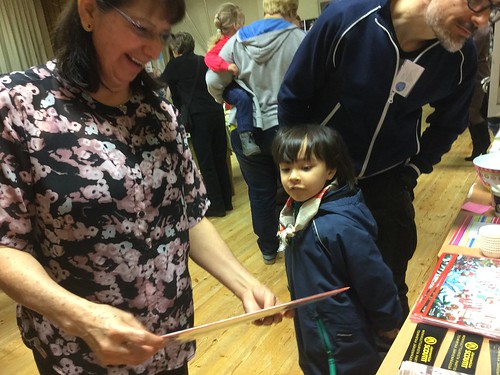

說來很神奇,五歲的小小孩一站到我身邊,手上一舉著月曆,哪怕他一句話也沒說,十分鐘內就來了兩個人光看著他就笑笑的掏錢了!果然大家都想買小朋友賣的東西,因為想給孩子們一份支持和鼓勵! 我也藉著這個機會,讓阿雷有機會學習服務,讓他自己負責給客人月曆,幫忙收錢,媽媽找好錢請他交給客人,同時向對方說謝謝。

用成功的經驗鼓勵孩子

有了一次成功的經驗後,阿雷興緻大增,開始越來越大膽,會拿著月曆搖來搖去,一會舉高高,一會左搖右擺,當他聽媽媽說「這裡有賣童軍團耶誕月曆」說了至少有一百次之後,竟然主動跟我說: 「媽媽你下一個不要說,我也會說了!換我說!」然後他就如法炮製,下一個路人經過時,他就用細細小小的聲音說: 「童軍團的耶誕月曆喔!」雖然路人沒有買,但小孩可愛的舉動還是把人逗笑了。

我也同時給他機會教育:別人不買沒有關係,我們還是要開心地繼續賣下去喔! 我自己也一直微笑以對,希望能影響阿雷,讓他從生活的小事中學會,別人不見得都會配合我們、或接受我們的提議,但是,我們可以學著越挫越勇,或著至少不用為此而影響自己的心情。

最後,我們母子倆成功地在一小時內賣了八份月曆,真的很開心! 上街「義賣真心覺得有意義的東西」本來就好玩,更重要的是,阿雷也有了「上街義賣」的經驗,我們又一起在芬蘭,經歷了人生中的另一個「第一次」!

從「不敢賣」變成「很愛賣」,最後竟成為「小童軍英雄」

前兩天,我們正好又有機會在一個多元文化活動裡賣月曆,這會阿雷駕輕就熟,不再害怕了,他開始「勇敢」到足以自己走到老太太或老先生的面前,把月曆拿到人家的臉前面問: 「要買聖誕月曆嗎?」 面對一個勇敢賣月曆的五歲孩子,人們即使不打算買,也會非常和善的跟他對談,我從旁觀察阿雷,對於不買的人,他也沒什麼失望的表情,顯然已經開始習慣這就是一種常態。

這回,我完全不用幫忙,只要當阿雷在玩的時候告訴他:你看那邊有個奶奶對我們的攤位好奇,去問問他吧,他就會勇敢自己向前了,甚至勇敢地讓我驚訝。

有一回,一位老太太說: 「這個多少錢?」

阿雷: 「七歐元」

老太太: 「有點太貴了啦」

雷: 「只是一個銅板加一張紙鈔而已啊!」

老太太也笑了: 「有這麼會賣東西的小朋友,我只好買了」

聽到他如此高明的「說服術」,我們大人已經在旁邊笑翻了,其實說不定他也只是因為剛才正好看到前一個買月曆的人掏這樣的錢,所以他想描述一下七歐元實際上是什麼而已,然而看到他不屈不撓地半小時內賣掉四份月曆,我打從心裡覺得,這一個月來總共三次帶他上街賣月曆的經驗,沒有白費。

當天,我們童軍團在攤位上,既賣月曆,也同時展覽小朋友用自然材質做的藝術創作,阿雷一直待在攤位旁,時而在地上鑽來鑽去,時而向路人介紹他的作品,時而勇敢地賣月曆,這些畫面都被童軍團的負責人補捉下來,放上網路,說這個小小孩「在介紹自已的作品同時,也賣出幾份月曆」,真是「幼兒童軍的小英雄」啊!

打開生活,體會傳統

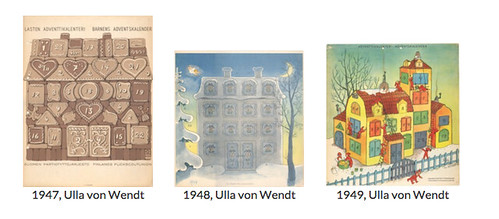

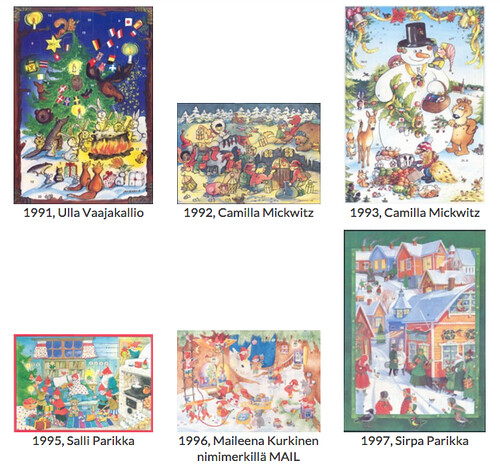

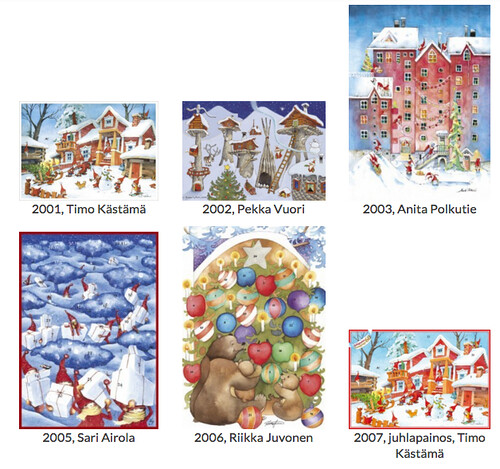

這個活動,不僅讓我們母子都有所學習,也讓我多認識了芬蘭的耶誕月曆傳統。原來當年把「耶誕月曆」這個傳統引起芬蘭的,就是芬蘭的童軍團。因為童軍團在1947年引進耶誕月曆,如今芬蘭市面上才會有琳瑯滿目的樂高耶誕月曆、巧克力耶誕月曆等,但是對很多芬蘭人來說,還是只有「童軍團的耶誕月曆」是真正傳統的耶誕月曆。不花俏,也沒有巧克力,卻忠實地記錄並傳承了一段原汁原味的傳統和歷史。

藉由帶著孩子一起打開生活的窗,一起勇敢體驗新事物,看似是我們在「幫忙童軍團義賣月曆」,其實最大的豐收,都在我們心裡。

我們都更認識一份傳統,也多了更多的勇氣,更是一份會永遠記得的美好體驗。 謝謝阿雷,又陪媽媽一起,有了我們共同的「第一次」。

歡迎參考我的書: 教養可以這麼自然 –台灣媽媽的芬蘭育兒手記

和我的臉書專頁: 北歐四季